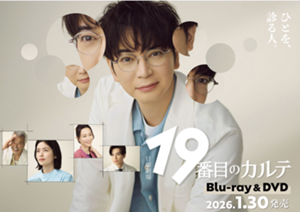

19番目のカルテ

ここしばらく、休日が来ても訪問予定があったり、ためていた記録を仕上げたり、受け持っている支援者研修の資料準備をしたりと、なかなかばたばたしていたけれど、今日は、ひさしぶりに急ぎの要件もなく、朝から録りためていた録画を視る時間がとれた。

その中で、「19番目のカルテ」を最終話まで視て、ふと思った。

その中で、「19番目のカルテ」を最終話まで視て、ふと思った。

『相談支援専門員って、総合診療医の考えに近いなあ』と。

ドラマの最終話では、主人公の松本潤が、「聞かせてください。あなたの話を(^^)」と語りかけてドラマが終わる。

もちろん、医者と相談支援専門員とは格の違いがあるが、考え方についてはよく似ていて、”サービスを限定せず、人全体と暮らし、地域を丸ごとみる相談員”とも言えると思う。

そう考えると、

-

話をする、聞くことを基本としながら、

-

(知識や技術が専門家には届かないものの)福祉サービスを始め、医療や教育、就労や余暇、行政や法律などなど幅広い分野の一定の知識や興味を携え、また、それにかかわる人や資源に、一定のつながりをもっている

ことが求められる。

まさに福祉の総合診療医であるといっても過言ではないと思えてきた。

言い切ってしまうと、責任の重さに押しつぶされそうにはなるが、一方では、「わたし、相談支援専門員なんです!」と名乗るためには、そうあらねばならない、または、そこをめざさねばならないと思ったのだった。

私にとって、この相談支援専門員という仕事において、『なぜ、直接支援ではない、コーディネートの仕事を選んでいるのか?』の答えをみつける、あるいは、つくり続けることが、ある意味ライフワークともいえると思っている。

ドラマでは、シリーズ9回のすべてで、患者の病状が改善し、病院内外のさまざな関係者とつながりを深め、さらに病院内の風土までも変わっていくがちがちの成功例がちりばめられているが、現実は、そううまくいく事例ばかりでもない。

もちろん、相談支援専門員がいなくても、生活が安定、向上している事例は、それが維持されればなにも問題ないが、一方、そうではない事例において、相談支援専門員により、本人や家族の生活がよりよくなったり、関係機関の連携力が高まったりしないのであれば、それはもう存在意義がない。

つまり、難しく、労力もいることではあるが、ここに相談支援専門員としての仕事の意味と、そして、醍醐味があるのだろうと思う。

今後も、このような成功事例を一つずつでも積み上げ、また、成功事例を紡ぎたいとあくなき追及をしていきたい。まだまだ道は遠い・・・

(なお、19番目のカルテは、Tverにて無料配信中です(笑) 👉)

福岡市東区で障がい福祉サービスに携わる人を育てる会社

合同会社サンクスシェア 2016年4月4日 創立