サンクスシェア

サンクスシェアの事業

R3.2.20

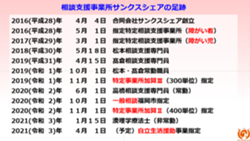

平成28年4月4日に創業し、令和3年4月で丸5年を迎えるサンクスシェア。

平成28年4月4日に創業し、令和3年4月で丸5年を迎えるサンクスシェア。

自分も含めた福祉に携わる者の「人財育成」に関わりたいとの思いはあったものの、先々の明確なビジョンがあったわけでもなんにもない・・・

前職の社会福祉法人でいただいた経験や取得資格を活用し、主に相談支援事業とスタッフ育成研修の提供で、わき目も振らずただただ突っ走ってきた5年間。

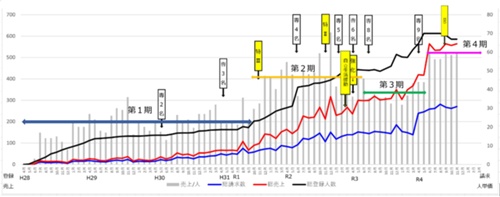

ありがたいことに契約者も徐々に増え、終了した方も含めると今日現在494名の方々とのつながりができた。

また、スタッフにも恵まれ、現在私を含めて6名の相談員と事務員さんとのつながりができた。

あるデータによると、起業後1年で廃業する会社は約30%、3年では半分の50%、そして5年では、60%と示されている。そして、10年後には、75%が廃業すると。

そう考えると、手前味噌であるが、もうすぐ5年を迎えるサンクスシェアは、残存率40%の中に存在しており、なかなか踏ん張っているではないか(^-^;

しかし、10年後の25%の中に生き残るためには、今のままではだめだ・・・

しかし、10年後の25%の中に生き残るためには、今のままではだめだ・・・

明確なビジョンもなく、ただただわき目も振らずやっているだけでは、維持はできても進展はない。

次の5年にやりたいこと、やるべきことはなにか?令和3年4月4日を迎えるまでには、しっかりと考えておきたい・・・

福祉に携わる人材育成を手がけたいという思い・目的は大きく変わらない!

要は、どのような内容を、どのような方法で展開していくか?である。

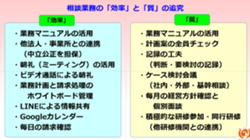

月並みではあるが、『効率』と『質』の両立を目指さねばならない。

福祉の世界で事業運営をする場合、収入のほとんどが税金であることを考えると、一定の定員制度であるため『量』を主軸にした経営そぐわない・・・

『質』を落とさず、というより上げながら、いかに時間と労力を『効率』よく投入できるか?が勝負となろう。その、『仕組みづくり』が肝であると考える。

どう見たって『人』に多くを依存する業界の中で、質を担保しつつ実績を積み上げるためには、『もの』の活用と『こと』をどう創っていくかが重要だと考える。『人』に依存する部分は大切に残しながらも、他の人に変わってもできる業務を、『もの』(例えばIT技術)や『こと』(マニュアルや連携等の仕組みづくり)でカバーする・・・こんなことを考え進めていきたい。

そして、大きな法人であっても、小さな法人であっても、業界全体として『質』の高いサービス提供できるようになれば、国民の評価とともに、それに見合った対価もついてくるはずだと信じたい(^^)/